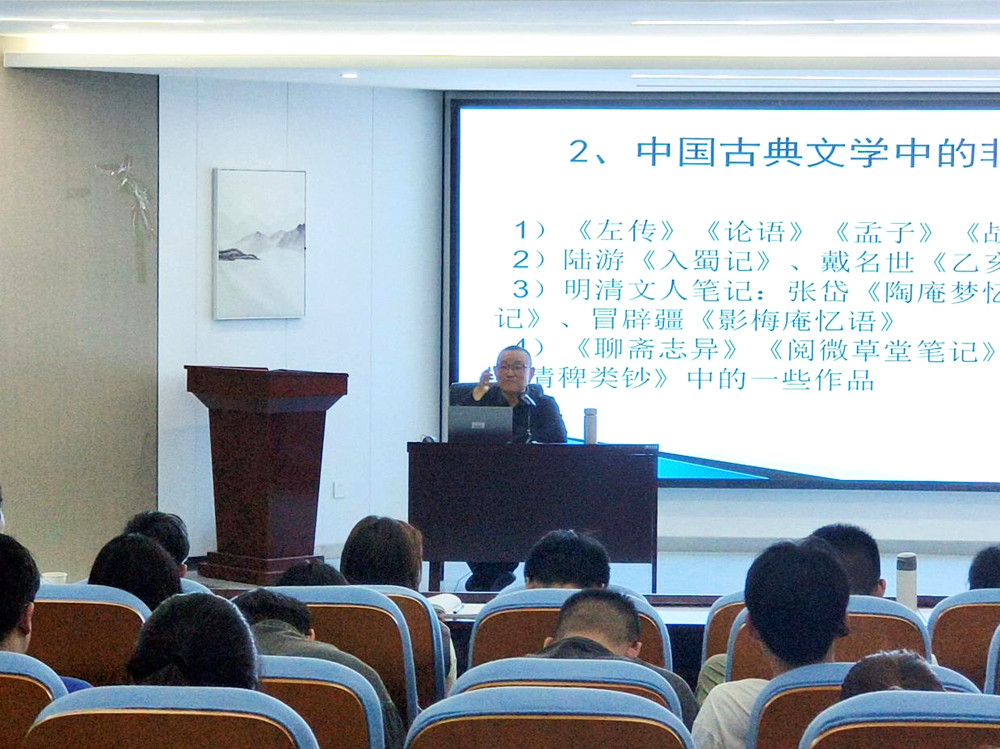

4月16日晚,安徽省报告文学家协会副主席、原滁州市作家协会主席贾鸿彬(笔名白希)应邀文学与传媒学院担任“文传讲坛”主讲嘉宾,为百余名师生、滁州市作协二十几位作家带来题为“非虚构文学的阅读与写作”的讲座。

贯通古今:溯源非虚构文脉

讲座伊始,贾鸿彬以“什么是非虚构文学”破题,从《史记》“其文直,其事核”的实录精神,到《世说新语》《左传》的叙事传统,系统梳理了中国非虚构文学的古典基因。他特别指出,现当代非虚构写作既需传承司马迁“究天人之际”的史学态度,也要融合《我的阿勒泰》等作品中“微观视角下的时代切片”。通过对比报告文学与非虚构写作的差异,他强调后者更注重“主观介入性”:“作者不仅是记录者,更应成为理性分析与情感共鸣的桥梁。”贾鸿彬指出“可用写小说的手法处理报告文学的素材。”

田野实践:解码创作密码

结合自身创作经历,贾鸿彬以荣获安徽省社科奖二等奖的《小岗村40年》为例,揭秘非虚构写作的“三重在场”原则——史料考证的学术在场、田野调查的身体在场、情感共鸣的精神在场。“为还原小岗村三代人的改革历程,我十数年走访村民,连‘包二代’家灶台上的油渍都是故事的一部分。”他展示的“七分采访,三分写作”方法论,生动诠释了“细节是非虚构作品的指纹”这一理念。针对青年学子的创作困惑,贾鸿彬提炼出五大要领:多元视角构建历史纵深感、独特切口实现叙事突围、细节白描激活文本生命力、语言锤炼平衡文学性与真实性,以及“用脚丈量土地”的实践自觉。他说:“非虚构写作的本质,是让沉默的历史开口说话。”

直面AI:守护人文温度

在谈及ChatGPT、deepseek等AI技术对写作的冲击时,贾鸿彬展现出辩证思考:“AI能合成背景资料,却无法复刻田野调查中牧民手心的茧。”他肯定技术辅助效率,但犀利指出“算法生成不了带着泥土味的叙事”,强调“人性微光”和“文化基因”才是非虚构的灵魂。这一观点引发在场师生热烈讨论,文传学院2024级学生感慨:“贾老师让我们明白,真正的写作永远需要生命的投入。”

薪火相传:点亮文学初心

文学与传媒学院院长晋秀龙主持了讲座,他说:贾主席以深厚的学理根基、鲜明的时代意识与开放的跨学科视野,为当代非虚构文学研究与写作实践提供了极具启发性的思考范式。此次讲座既是对中国非虚构文脉的致敬,也为数字化时代的写作教育提供了新思考。

据悉,贾鸿彬先后在《青年文学》《清明》《中国作家》《百花洲》《安徽文学》《西湖》等报刊发表中短篇小说数十部(篇),出版长篇小说、纪实文学《开国大镇反》《陈其美》《上海教父》《天津教父》《东北教父》《宁波商帮》《小岗村40年》《朱元璋与淮西集团》《一支人马强又壮》等十余部,作品总计五百余万字。