荷叶青青,荷花映日,滚滚热浪挡不住一场历史文化的心灵之约。7月4日上午,由滁州学院、滁州城市职业学院与滁州市文旅局联合主办,文学与传媒学院承办的“行走课堂 文化思政—滁州文化研学之旅”第二季:滁州十二景之菱溪夜雨,再次启程。

现场考察前,文学与传媒学院院长晋秀龙教授作研学动员讲话,希望借此研学机会,进一步探寻滁州文化的深厚底蕴,创新“研学+思政+文旅”高校课堂教学模式,让同学们能够充分感受传统优秀文化的永恒魅力并从中汲取精神养分,从而以更强的文化自信心和社会责任感投入到学习工作去,鼓励大学生要积极探索自己家乡文化,做好新时代传统优秀文化的传承者与传播者。

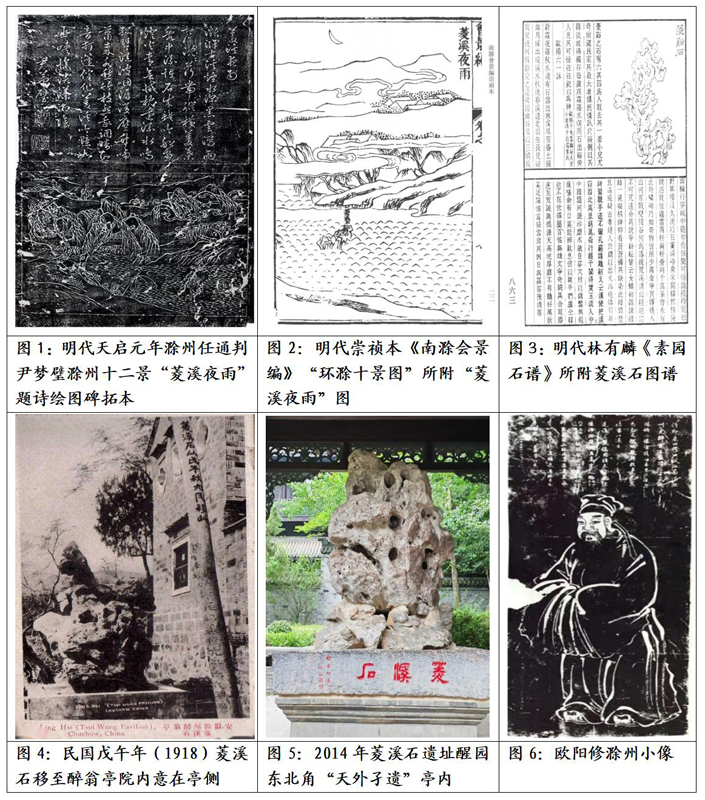

为了更好感受“菱溪夜雨”的历史文化氛围,本次研学指导专家裘新江教授以“菱溪夜雨的前世今生”为题作了一次学术宣讲,从“菱溪夜雨的得名溯源”“菱溪夜雨与菱溪大石”“菱溪夜雨的文化底蕴”“菱溪夜雨的开发利用”四个方面,配合本次研学所发“滁州十二景菱溪夜雨诗文及史料选辑”读本,讲述了菱溪湖这片水域承载着的千年文脉,为研学者揭开“菱溪夜雨”的历史面纱,并阐述“菱溪夜雨”在文旅融合、课程思政等方面的当下价值。

随后在滁州菱溪湖公园,研学者在两所高校研学旗帜导引下,在诗画交融景致中开启了一场别具韵味的文化探索之旅。面对满湖荷花,大家纷纷掏出手机,记录下这美丽的时刻,来自高校的大学生和当地小学生以菱溪湖为舞台,声情并茂地朗诵与“菱溪夜雨”及荷花相关的诗词,青春之声及童声在菱溪湖畔回荡,仿佛穿越时空,与古代文人雅士展开一场诗意对话,走进他们寄情山水的风雅情怀。

行走过程中,大家除了听专家讲解,还穿插趣味游戏环节—“诗韵寻踪・妙语连珠”,围绕着“菱溪夜雨”知识和古人咏荷诗等,随机抽题回答,并给予答对者一定奖励,更加激发了大家研学的兴致,传播了传统文化。

本次研学还与高校暑期大学生社会实践团队活动结合,正式研学之前,派文化实践团队先期搜集整理资料,采访专家,前往菱溪湖公园寻景探美,大家手持相机,穿梭于景区各处,寻找诗词碑刻,拍摄 “诗画对应” 照片,实践团队成员身穿红色队服与绿色荷叶相互映衬,就仿佛一朵朵盛开的红色荷花,显得特别青春靓丽,大家积极在社交平台分享活动见闻与拍摄成果,以青年视角宣传“菱溪夜雨”文化,为文旅融合注入青春活力。

据了解,“菱溪夜雨”是被明代天启年间滁州通判尹梦璧列为滁州十二景,原址在今滁州市琅琊区扬子街道办事处菱溪村。菱溪原名荇溪,原为清流河东侧的一条自北向南流入清流河的小溪,溪已废,后只存一池塘,称菱溪塘,五代时因避吴王杨行密讳改为菱溪。吴王杨行密部将滁州刺史刘金宅院建在菱溪塘边,家藏六块奇石,后子孙沦落,奇石被弃之溪边,其中四块被识者取走,欧阳修知滁时,将较大的两块用三头牛驾车运到丰乐亭,立于南北两侧,供滁州百姓欣赏,并特作《菱溪石记》文和《菱溪大石》诗以显其胜,引来后世文人关注及唱和歌咏。现在唯一留存醉翁亭景区的菱溪大石,色泽暗紫,稍呈菱形,表面多孔,内里皆通,四面可观,玲珑坚硬、嶙峋奇特,是我国少有的有确切记载和实证的唐晚期园林遗石,是赏石界的“唐宋遗韵”,2019年被文化部授予“赏石艺术国家级非遗项目保护示范遗存”。